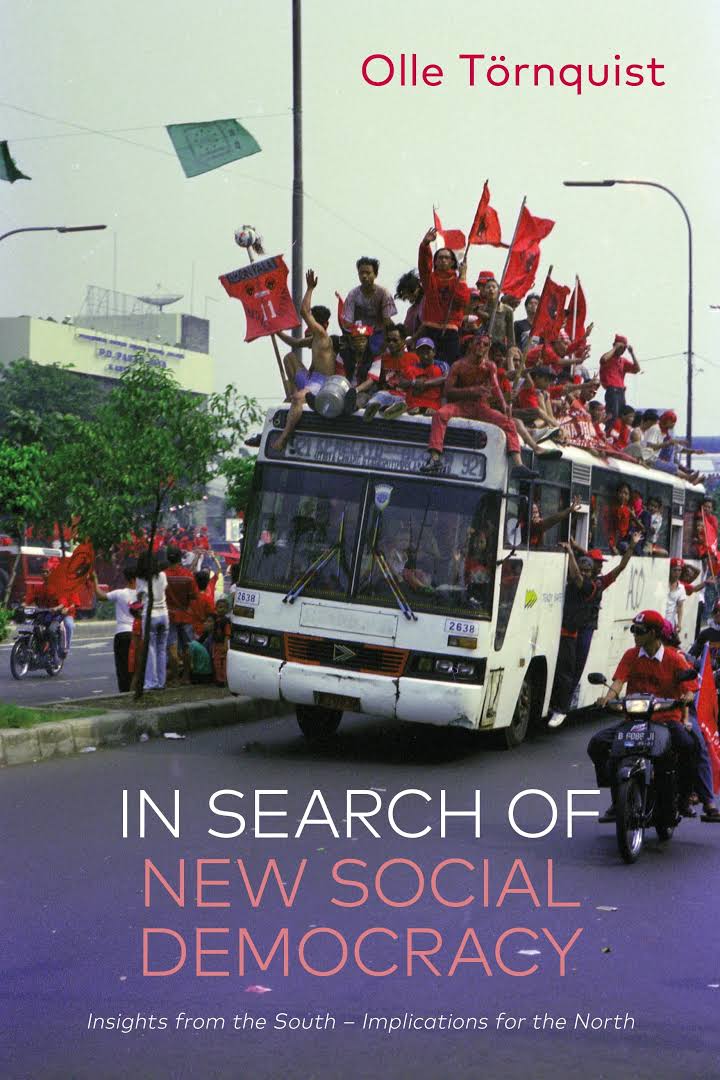

Judul: In Search of New Social Democracy: Insights from the South-Implication for the North

Penulis: Olle Törnquist

Penerbit: Zed Books, 2022

Tebal: 368 hal.

Buku Terakhir!?

Buku yang terbit tahun 2022 ini menarik untuk dibahas karena tiga hal sekaligus. Pertama, ini merupakan buku terakhir (end book) dari penulisnya, Olle Törnquist. Mengapa? Seseorang di Norwegia, salah satu negara di Skandinavia, akan pensiun pada usia 70 tahun. Sejak saat itu dia tidak dapat mempertahankan jabatan yang dipegangnya selama ini. Dalam kasus Olle Törnquist, masuk dalam kriteria profesor emeritus. Di satu sisi, menurutnya, cukup adil. Akan tetapi, di sisi lain, dia menyadari sangat sulit mendapatkan dana publik untuk melakukan penelitian lapangan yang menjadi tumpuan penelitiannya selama ini. Sementara itu, pendanaan dari swasta tidak memungkinkan. Törnquist kemudian memutuskan untuk meringkas sebagian besar pekerjaannya selama ini dalam sebuah buku terakhir yang diperuntukan bagi banyak orang yang telah menyumbangkan ide, wawasan, kritik, tenaga serta pikiran, dan untuk mereka yang ingin mendapatkan manfaat darinya saat berkeinginan untuk melanjutkan dan memperluas penelitian ini.

Di antara Kalangan Ilmuwan Barat

Sementara itu, kedua, sangat berkait dengan perkembangan teori-teori transisi demokrasi saat terjadi perubahan di Indonesia yang dikenal dengan Reformasi 1998, dan tahun-tahun berikutnya. Törnquist, ilmuwan politik asal Swedia, memberikan kontribusi signifikan di bidang perbandingan politik. Dia memegang posisi akademis di berbagai universitas, termasuk Lund University di Swedia, University of Sussex (Inggris), dan University of Oslo (Norwegia). Dia juga menjadi profesor tamu di beberapa universitas di seluruh dunia. Dengan Indonesia, atas nama University of Oslo, dia pernah berkolaborasi dengan Demos, LSM yang bergerak di bidang demokrasi dan hak asasi manusia di bawah pimpinan Asmara Nababan, atau dengan PolGov FISIPOL Universitas Gadjahmada di bawah Dr Amalinda Savirani dan Prof Purwo Santoso. Banyak buku diterbitkan dari hasil kolaborasi tersebut dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra. Karya-karya Törnquist sangat berpengaruh dalam mempromosikan bidang perbandingan politik, terutama dalam kaitannya dengan studi demokratisasi dan pembangunan di negara-negara Selatan. Dia banyak dikutip dan gagasannya telah diterapkan pada berbagai konteks di luar Asia Tenggara, termasuk Amerika Latin dan Afrika.

Walaupun demikian, banyak pengamat, peneliti, dan akademisi di Indonesia jika berbicara mengenai transisi dan konsolidasi demokrasi lebih banyak merujuk pada teori-teori yang berasal dari Barat (baca: Amerika Serikat dan Australia). Tersebut di sini nama-nama seperti Larry Diamond, Alfred Stepan, Juan Linz, serta Guillermo O'Donnell (Amerika Serikat) dan Marcus Mietzner, Edward Aspinall, Vedi Hadiz, dan Richard Robison (Australia). Di sini, menarik untuk membandingkan Törnquist dengan kalangan akademisi ilmuwan politik Amerika Serikat dan Australia.

Olle Törnquist dan Larry Diamond, Alfred Stepan, dan Juan Linz serta Guillermo O'Donnell merupakan para ilmuwan yang banyak memberikan kontribusi dalam studi demokrasi, namun dalam beberapa hal mereka memiliki perspektif yang berbeda berkait soal demokrasi.

Törnquist berfokus pada hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat direduksi menjadi proses dan kelembagaan pemilihan umum, tetapi juga harus mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Törnquist mengkritik perihal yang disebutnya sebagai pendekatan “minimalis” terhadap demokrasi yang mengutamakan demokrasi prosedural dan mengabaikan berbagai soal keadilan sosial.

Larry Diamond, di sisi lain, lebih menekankan pentingnya kelembagaan untuk mengembangkan dan mengonsolidasi demokrasi. Dia berpendapat, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga lembaga peradilan yang independen, media, dan organisasi masyarakat sipil. Diamond juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi yang ditimbulkan oleh rezim otoriter, korupsi, dan erosi norma-norma demokrasi.

Sementara itu, Alfred Stepan dan Juan Linz memiliki perhatian yang sama pada sejumlah kondisi demokrasi yang dapat dibangun dan dikonsolidasikan. Stepan berpendapat bahwa demokrasi lebih mungkin berhasil di negara-negara yang memiliki masyarakat sipil yang kuat, media yang independen, dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Dia juga menekankan pentingnya institusi militer dan birokrasi dalam proses transisi demokrasi. Juan Linz, sebaliknya, menekankan peran elite politik dalam keberhasilan atau kegagalan demokrasi. Sikap dan perilaku elite politik dapat menentukan apakah demokrasi dibangun dan dipertahankan atau dirusak oleh otoritarianisme, populisme, atau bentuk-bentuk ketidakstabilan politik lainnya.

Bagaimana dengan Guillermo O'Donnell? Tidak jauh berbeda dengan koleganya, dia menekankan pentingnya lembaga-lembaga demokratis dan perannya lembaga-lembaga ini dalam memastikan akuntabilitas demokratis. Demokrasi baginya bukan hanya menyangkut pemilihan umum, melainkan juga tentang sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. O'Donnell berfokus pada konsep konsolidasi demokrasi dengan mengacu pada proses lembaga-lembaga demokratis yang tumbuh menjadi lebih kuat dan mengakar dari waktu ke waktu. Selain itu, O'Donnell sangat kritis terhadap yang disebutnya sebagai “demokrasi delegatif”; para pemimpin terpilih mendaku mewakili kehendak rakyat tanpa batasan institusional terhadap kekuasaan mereka.

Sementara itu, dibanding kalangan ilmuwan Australia, mereka (Olle Törnquist, Marcus Mietzner, dan Edward Aspinall) menaruh minat pada pendemokrasian dan pembangunan politik di Asia Tenggara, dengan fokus kajian pada Indonesia. Namun, Törnquist cenderung menekankan pentingnya politik transformatif dan keadilan sosial dalam proses demokratisasi, sedangkan karya Mietzner kerap berfokus pada peran elite politik dan faktor kelembagaan. Sebaliknya, Aspinall berfokus pada masyarakat sipil dan mobilisasi rakyat. Karyanya menyoroti pentingnya aktor masyarakat sipil dalam mendorong demokratisasi dan perubahan politik.

Sementara itu, Vedi Hadiz dan Richard Robison dikenal dengan karya-karya mereka di bidang ekonomi-politik dan pembangunan di Asia Tenggara. Mereka berdua telah banyak menulis tentang peran negara dalam pembangunan ekonomi serta politik ketidaksetaraan di kawasan itu. Karya-karya mereka kerap menekankan pentingnya analisis berbasis kelas. Belakangan, karya-karya Vedi Hadiz berfokus pada peran kekuatan ekonomi-politik dan sejarah global dalam membentuk hasil-hasil politik.

Singkatnya, kendati para peneliti tersebut memiliki minat penelitian yang sama, mereka memiliki pendekatan dan perspektif berbeda mengenai berbagai soal berkait demokratisasi, pembangunan politik, masyarakat sipil, dan ekonomi-politik di Asia Tenggara.

Apa yang Dicari dari Sosial Demokrasi Baru?

Ketiga, buku ini terdiri dari 4 bab dan 17 sub-bab, namun secara umum tujuan dari “In Search of New Social Democracy” adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa ideologi, visi, dan praktik politik sosial-demokrasi klasik tentang pembangunan berdasarkan keadilan sosial melalui cara-cara demokratis telah kehilangan pijakannya—terlepas dari dampak negatif neo-liberalisme global dan memudarnya “demokrasi gelombang ketiga” yang diperkenalkan Samuel P Huntington, yang dahulu tampak sangat menjanjikan. Untuk mengatasi persoalan itu, Törnquist mendefinisikan Demokrasi Sosial secara inklusif dalam perspektif sejarah. Dia menggunakannya sebagai dasar untuk menginterogasi temuan-temuan dari penelitian selama lima puluh tahun mengenai demokrasi dan gerakan hak-hak sosial di Indonesia, India, dan Filipina, dengan Swedia dan sampai batas tertentu Afrika Selatan dan Brasil sebagai kasus referensi. Untuk menemukan “misteri,” istilahnya sendiri, dia bertindak layaknya seorang detektif yang menyelidiki pelbagai masalah di balik kemunduran ide, visi, dan praktik politik sosial-demokrasi.

Törnquist secara khusus mendefinisikan sosial-demokrasi sebagai ideologi politik yang menganjurkan perpaduan antara kapitalisme pasar dan kebijakan kesejahteraan sosial untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dia berpendapat bahwa Demokrasi Sosial muncul di Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap gejolak sosial dan ekonomi dari Revolusi Industri. Lebih lanjut, dia menelusuri perkembangan sosial-demokrasi melalui peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, seperti kebangkitan gerakan buruh, pembentukan negara kesejahteraan, dan pendirian lembaga-lembaga demokratis. Törnquist menyatakan bahwa sosial-demokrasi mencapai kesuksesan terbesar pada periode pasca-Perang Dunia II, ketika sosial-demokrasi memainkan peran penting dalam membangun kembali Eropa dan menciptakan masyarakat yang lebih setara dan sejahtera.

Namun, kemudian, Törnquist mengakui adanya masa-masa gelap sosial-demokrasi pada tahun-tahun terakhir, saat ideologi, visi, dan praktik politik sosial-demokrasi tengah menghadapi sejumlah tantangan. Dia mengkaji tantangan yang dihadapi partai-partai sosial-demokrat di Eropa di tengah-tengah neo-liberalisme dan globalisasi. Berikut beberapa kasus dan teka-teki kontekstual yang diangkat buku ini:

* Kasus: Kemunduran partai-partai sosial-demokrat di banyak negara Eropa. Teka-teki Kontekstual: Mengapa partai-partai sosial-demokrat sulit mempertahankan dukungan di banyak negara Eropa dan apa yang dapat dilakukan untuk membalikkan kecenderungan ini?

* Kasus: Kebangkitan partai-partai sayap kanan di Eropa. Teka-teki Kontekstual: Bagaimana partai-partai sosial-demokrat dapat mengatasi kekhawatiran warga negara yang tertarik pada partai-partai sayap kanan, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti mereka tentang keinklusifan dan keadilan sosial.

* Kasus: Krisis demokrasi di banyak negara Eropa. Teka-teki Kontekstual: Bagaimana partai-partai sosial-demokrat dapat mempromosikan nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokratis di era populisme dan otoritarianisme?

* Kasus: Perubahan sifat pekerjaan dan lapangan kerja di Eropa. Teka-Teki Kontekstual: Bagaimana partai-partai sosial-demokrat dapat memastikan bahwa para pekerja di bidang ekonomi lepas memiliki akses terhadap perlindungan dan tunjangan sosial, seperti layanan kesehatan dan tabungan pensiun, sekaligus mempromosikan inovasi dan kewirausahaan?

* Kasus: Tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Teka-teki Kontekstual: Bagaimana partai-partai sosial-demokrat dapat mendamaikan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan keprihatinan akan keberlanjutan lingkungan dan ketidaksetaraan sosial?

Törnquist menampilkan sejumlah kasus tempat sosial-demokrasi menghadapi tantangan dan hambatan yang berat. Sebagai seorang sosial-demokrat, dia optimistis dengan menyoroti perlunya partai-partai sosial-demokrat beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan menemukan cara-cara baru untuk melibatkan warga negara dan mempromosikan nilai-nilai mereka. Bahkan, dia menyatakan bahwa sosial-demokrasi masih merupakan ideologi politik yang relevan dan penting, namun perlu berevolusi dan beradaptasi agar tetap efektif di abad ke-21.

Törnquist menjelaskan empat pilar Demokrasi-Sosial sebagai berikut: (a) kolektivitas berbasis kepentingan yang luas; (b) hubungan demokratis antara negara dan warga negara yang setara; (c) reformasi hak-hak dan kesejahteraan sosial; dan (d) kesepakatan tentang pertumbuhan sosial.

Guru Besar Ilmu Politik dan Penelitian Pembangunan di Universitas Oslo itu juga menjelaskan lima langkah atau strategi sosial-demokrasi. Pertama, membongkar kapitalisme dari dalam pemerintahan. Kedua, menjinakkan kapitalisme dengan aturan dan regulasi. Ketiga, melawan kapitalisme dari luar, seperti serikat buruh, kelompok aksi, dan sebagainya. Keempat, menghindari pasar global dengan membangun koperasi atau komunitas yang baik dan berusaha bertahan tanpa banyak berurusan dengan ekonomi pasar luar. Kelima, membangun serangkaian reformasi transformatif. Dia mencontohkan state-feminism di Skandinavia yang tidak hanya mengubah kondisi perempuan, tetapi juga masyarakat. Perubahan itu, menurut Törnquist, juga terjadi pada sektor ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tiga generasi sosial-demokrasi yang terdiri dari gelombang revolusi industri, gelombang antifasis dan anti-kolonialisme, dan gelombang ketiga demokrasi yang muncul bersamaan dengan globalisasi kapitalis liberal. Atas dasar itu semua, dia mengembangkan sebuah kerangka kerja terdiri dari fondasi sosial-demokrasi, strategi sosial-demokrasi, dan tiga generasi sosial-demokrasi. Ketiga sisi kerangka kerja tersebut berfungsi sebagai lensa untuk melihat dan membandingkan kasus-kasus di negara-negara Selatan (India, Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, dan Brasil) dan negara-negara Utara (Eropa, khususnya Swedia).

Indonesia, Kerala (India) dan Filipina: Nasib Sosial-Demokrasi?

Bab 2 dan Bab 3 buku ini difokuskan pada pendefinisian demokrasi sosial dan memberikan perspektif historis tentang evolusinya. Törnquist mengidentifikasi landasan universal sosial-demokrasi, termasuk komitmen terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan, serta membahas pelbagai strategi untuk membangunnya. Selanjutnya, dia menyajikan empat studi kasus –Indonesia, Kerala (India), Filipina, dan Swedia—untuk menggambarkan misteri-misteri penting sosial-demokrasi dalam konteks yang berbeda. Bab ini menjelaskan bagaimana kasus-kasus itu menjadi batu pijakan sangat bernilai (pembicaraan mengenai legacies dari generasi kedua sosial-demokrasi) untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi demokrasi sosial di seluruh dunia (pembicaraan mengenai tantangan dari generasi ketiga sosial-demokrasi).

Pertama-tama, Törnquist mengkaji kebangkitan dan keruntuhan sosial-demokrasi di Indonesia. Melalui tinjauan historis lanskap politik Indonesia, dia beranjak membahas kemunculan sosial-demokrasi di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an di bawah kepemimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dia menyoroti keberhasilan sosial-demokrasi di Indonesia pada masa-masa awal, termasuk dalam mempromosikan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial. Namun, gerakan itu menghadapi berbagai tantangan, seperti bangkitnya otoritarianisme dan munculnya kekuatan-kekuatan “politik Islam.” Törnquist kemudian membahas jatuhnya sosial-demokrasi di Indonesia pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kudeta militer, peminggiran terhadap kaum sosial-demokrat, dan kooptasi atau kontrol para pendukung PSI oleh rezim yang berkuasa.

Sosial Demokrasi di Indonesia dikalahkan oleh Demokrasi Terpimpin di era Orde Lama dan Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Törnquist menilai bahwa pada masa itu Indonesia telah mengabaikan banyak hal, termasuk hak-hak sipil, demi mendukung populisme kiri yang anti-kerajaan dan antifeodal. Dia menggarisbawahi pelajaran yang dapat dipetik dari kasus Indonesia, termasuk perlunya kaum sosial-demokrat untuk waspada dan tangguh dalam menghadapi otoritarianisme dan pentingnya membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan progresif lainnya untuk mencapai perubahan sosial.

Gerakan demokrasi di Indonesia memperoleh momentum pada akhir tahun 1990-an, setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Gerakan itu ditandai oleh koalisi luas kelompok-kelompok masyarakat sipil, aktivis mahasiswa, dan partai politik, yang mendorong hak-hak politik dan sipil yang lebih besar, serta penghentian korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu tokoh kunci dalam gerakan itu ialah Megawati Sukarnoputri, putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dia memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang menjadi partai politik terbesar di Indonesia awal tahun 2000-an. Masa kepresidenan Megawati sejak tahun 2001 hingga 2004 ditandai dengan membuncahnya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, serta upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun, gerakan demokrasi Indonesia menghadapi beberapa tantangan di tahun-tahun setelah jatuhnya Soeharto. Tantangan tersebut termasuk faksionalisme dalam gerakan demokrasi serta perlawanan yang terus berlanjut dari elemen-elemen konservatif dan militer yang menentang reformasi demokratis. Selain itu, lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia masih tampak lemah dan korupsi serta pelanggaran hak asasi manusia tetap merajalela.

Menurut Törnquist, tahun-tahun belakangan ini Indonesia menghadapi sejumlah dilema dalam memperdalam demokrasi. Walaupun transisi menuju demokrasi merupakan pencapaian yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun institusi dan proses demokrasi yang kuat serta bagaimana menangani warisan era Soeharto.

Dilema pertama, bagaimana memajukan demokrasi sambil menghindari risiko ketidakstabilan dan konflik. Indonesia negeri beragam dengan berbagai kelompok etnis dan agama serta risiko konflik komunal sangat tinggi setelah rezim Soeharto lengser. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk memajukan persatuan dan rekonsiliasi, termasuk mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah dan mempromosikan dialog antar-agama.

Dilema kedua, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sekaligus mempromosikan nilai-nilai dan praktik demokrasi. Rezim Soeharto ditandai dengan korupsi dan kronisme. Di sana, ada kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa mempromosikan demokrasi dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan bahwa pemerintah yang kuat dan terpusat diperlukan untuk mendorong pembangunan.

Dilema ketiga, adalah bagaimana menangani pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas warisan era Soeharto. Banyak pelanggaran HAM terjadi selama rezim Soeharto yang tidak diadili dan ada semacam kebutuhan untuk membangun akuntabilitas serta keadilan bagi para korban. Namun, ada semacam kekhawatiran bahwa mengadili anggota rezim lama dapat menciptakan ketidakstabilan dan pihak militer bisa saja menolak setiap upaya yang menuntut pertanggungjawaban institusi ini. ketidakstabilan dan militer dapat menolak upaya untuk meminta pertanggungjawaban institusi ini.

Pada tahun-tahun awal setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperdalam demokrasi. Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, teratur, bebas, dan adil. Organisasi-organisasi masyarakat sipil lebih aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk korupsi, terbatasnya akses terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan ancaman yang terus berlanjut terhadap kebebasan pers dan kebebasan sipil. Secara keseluruhan, dilema yang dihadapi Indonesia dalam memperdalam demokrasi mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mempromosikan nilai-nilai dan praktik demokrasi di tengah masyarakat yang beragam dan kompleks.

“Populisme reformis” adalah istilah yang mengacu pada ideologi politik yang menggabungkan daya tarik populis dengan komitmen terhadap kebijakan reformis. Dalam konteks Indonesia, populisme reformis dikaitkan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Terpilih sebagai presiden Indonesia pada 2014 dan kampanyenya menekankan komitmen terhadap kebijakan-kebijakan reformis dan tindakan anti-korupsi. Dia dipandang sebagai tokoh populis yang menarik bagi rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di perdesaan dan kaum miskin kota, dengan menjanjikan peningkatan kehidupan mereka melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

Selama masa jabatan pertamanya, Jokowi mengimplementasikan beberapa reformasi, termasuk perluasan program-program kesejahteraan sosial, penyederhanaan peraturan bisnis, dan peningkatan layanan publik. Dia juga meluncurkan sebuah program infrastruktur besar, yang bertujuan menghubungkan banyak pulau di Indonesia dengan jalan, pelabuhan, dan bandara baru. Namun, agenda reformis Jokowi menghadapi beberapa tantangan, baik dari dalam pemerintahannya sendiri maupun dari kelompok-kelompok oposisi. Salah satu tantangan utama adalah perlawanan dari kepentingan-kepentingan yang bercokol, terutama di kalangan elite politik dan bisnis, yang menentang tindakan anti-korupsi dan upaya-upaya reformasi birokrasi.

Tantangan lainnya adalah kebangkitan kelompok-kelompok “Islamis,” yang mengkritik pendekatan pluralis Jokowi terhadap politik dan menuduhnya sebagai anti-Islam. Kelompok-kelompok itu melakukan protes massal terhadap pemerintahan Jokowi, terutama menjelang pemilihan presiden 2019. Terlepas dari semua tantangan itu, Jokowi terpilih kembali pada 2019, meski dengan suara mayoritas yang berkurang. Masa jabatan keduanya melihat upaya berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan reformis, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Namun, pemerintahannya menghadapi tantangan baru dari pandemi Covid-19, yang mengganggu ekonomi dan tatanan sosial.

Secara keseluruhan, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa populisme reformis dapat menjadi kekuatan politik yang kuat, terutama kemampuan dalam memobilisasi dukungan masyarakat biasa dan membangun koalisi berbasis luas. Namun, hal itu juga menyoroti tantangan dalam mengimplementasikan reformasi yang berarti dalam menghadapi pelbagai kepentingan yang mengakar kuat dan oposisi politik.

Dengan cara yang sama Törnquist meneropong kasus Kerala (India) dan Filipina. Melalui tinjauan historis, dia mengkaji lintasan gerakan politik sayap kiri di negara bagian Kerala, India, termasuk kemunculan Partai Komunis India (CPI) pada tahun 1930-an. Sementara itu, di Filipina, dia melihat lanskap politik negeri ini, terutama dengan naiknya Marcos ke tampuk kekuasaan pada tahun 1960-an dan konsolidasi kekuasaan otoriternya. Törnquist kemudian membahas faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya gerakan “people power,” termasuk ketidakpuasan yang meluas terhadap rezim Marcos, peran Gereja Katolik, dan kemunculan masyarakat sipil yang dinamis.

Menurut Törnquist, kebangkitan “Kiri Emansipatoris” di Kerala pada tahun 1950-an dan 1960-an ditandai dengan komitmen terhadap keadilan sosial, demokrasi, dan sekularisme. Kebijakan-kebijakan Kiri Emansipatoris berfokus pada reforma agraria, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, yang mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam kehidupan rakyat. Selain itu, Törnquist juga membahas stagnasi Kiri Emansipatoris di Kerala pada tahun 1980-an dan seterusnya, yang ditandai dengan penurunan dukungan rakyat dan kekuatan elektoral. Dia mengidentifikasi beberapa alasan terjadinya stagnasi itu, termasuk kurangnya kejelasan ideologis, munculnya politik identitas, dan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Dia kemudian menyoroti pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Kerala, termasuk pentingnya membangun fondasi ideologis yang kuat untuk demokrasi sosial, perlunya aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan progresif lainnya, dan pentingnya untuk tetap tanggap terhadap konteks sosial dan ekonomi yang terus berubah.

Dengan menengok kembali kasus Filipina, Törnquist membahas tantangan yang dihadapi oleh gerakan “people power,” termasuk penindasan dengan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, kesulitan untuk membangun gerakan oposisi yang kohesif, dan ketegangan di antara faksi-faksi yang berbeda di dalam gerakan tersebut. Törnquist menekankan pentingnya gerakan “people power” di Filipina dan relevansinya untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi sosial-demokrasi dalam konteks lain. Dia juga menggarisbawahi pentingnya membangun aliansi antara masyarakat sipil, partai politik, dan kekuatan-kekuatan progresif lainnya untuk mencapai perubahan sosial.

Menurut Törnquist, Filipina memiliki sejarah panjang dalam hal gerakan kiri dan partai politik, banyak di antaranya yang mengadvokasi demokrasi dan keadilan sosial. Selama bertahun-tahun muncul berbagai eksperimen untuk mempromosikan gerakan Kiri yang demokratis di negara ini, yang mengambil bentuk dan pendekatan berbeda. Salah satu eksperimen yang terkenal adalah pembentukan Front Demokratik Nasional (NDF) pada 1973, yang merupakan aliansi berbagai kelompok kiri, termasuk Partai Komunis Filipina. Tujuan NDF adalah menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam perjuangan melawan kediktatoran Ferdinand Marcos dan mempromosikan revolusi sosialis di negeri tersebut. NDF membangun program reformasi sosial dan ekonomi, termasuk reforma agraria, industrialisasi nasional, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Eksperimen lainnya, pembentukan daftar partai Bayan Muna pada 1999, yang bertujuan memberikan suara bagi sektor-sektor yang terpinggirkan dalam sistem politik Filipina. Bayan Muna, bersama kelompok-kelompok daftar partai progresif lainnya, berhasil mendapatkan kursi di Kongres Filipina dan menggunakan platform mereka untuk mengadvokasi legislasi progresif serta mengekspos korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul minat baru terhadap sosial-demokrasi di kalangan anak muda Filipina, terutama setelah krisis keuangan global dan kebangkitan gerakan populis di seluruh dunia. Kilusang Mayo Uno (KMU), sebuah organisasi buruh sayap “kiri”, misalnya, aktif dalam mengadvokasi hak-hak buruh dan mempromosikan visi ekonomi sosialis. Terlepas dari berbagai eksperimen tersebut, kelompok Kiri di Filipina terus menghadapi berbagai tantangan, termasuk represi dan kekerasan negara, faksionalisme di dalam kelompok-kelompok Kiri, dan kurangnya dukungan masyarakat luas. Walaupun demikian, Kiri demokratis di Filipina tetap berkomitmen mempromosikan keadilan sosial dan demokrasi serta menginspirasi generasi baru aktivis dan advokat.

Belakangan ini, Törnquist menyaksikan di India beberapa gerakan tandingan di berbagai ranah. Beberapa di antara mereka hadir sebagai tanggapan terhadap pengaruh politik sayap kanan yang kian meningkat, sedangkan gerakan-gerakan lainnya muncul sebagai sarana perlawanan terhadap peminggiran komunitas-komunitas tertentu. Salah satu gerakan perlawanan yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir adalah gerakan #MeToo. Gerakan berasal dari Amerika Serikat itu menyebar ke India dan berhasil mengungkap beberapa kasus pelecehan dan penyerangan seksual di berbagai bidang, termasuk media, politik, dan hiburan.

Gerakan tandingan penting lainnya yang muncul di India adalah Dalit. Gerakan yang mewakili kepentingan kaum Dalit atau mereka yang termasuk dalam kasta lebih rendah, berjuang untuk kesetaraan sosial dan politik selama beberapa dekade. Gerakan Dalit berusaha menantang hegemoni kasta atas dan dominasi mereka yang terus berlanjut atas kekuasaan politik dan ekonomi.

Beralih ke Kerala, ada beberapa celah baru dalam hal gerakan tandingan. Salah satu di antaranya gerakan radio komunitas yang mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa stasiun radio komunitas, seperti Radio Mattoli dan Radio Media Village, misalnya, berhasil menyalurkan suara dan kepentingan masyarakat terpinggirkan dan menciptakan ruang alternatif bagi wacana dan dialog.

Perkembangan penting lainnya di Kerala adalah munculnya gerakan-gerakan trans-feminis. Gerakan tersebut berusaha menantang norma-norma gender dan biner yang secara tradisional mendominasi masyarakat India. Mereka bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang lebih inklusif dan menerima agar individu dapat mengekspresikan identitas gender mereka secara bebas tanpa rasa takut. Secara keseluruhan, gerakan tandingan di India merupakan sarana penting untuk menantang ideologi dominan dan struktur kekuasaan.

Sementara itu, politik “kiri-tengah” di Filipina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, ditandai dengan periode aktivisme yang intens dan penindasan. Kaum kiri Filipina terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan kerap bersikap kritis terhadap kemapanan politik negara tersebut, termasuk kelas penguasa dan oposisi tradisional. Namun, gerakan kiri Filipina relatif tidak berhasil dalam upaya melakukan perubahan yang berarti. Sebagian dari itu disebabkan lanskap politik Filipina yang didominasi dinasti politik yang kuat dan sebagian lagi disebabkan perpecahan internal di dalam kelompok “kiri.”

Salah satu tantangan utama yang dihadapi kaum “kiri” Filipina adalah fragmentasi. Kaum “kiri” terbagi dalam beberapa kelompok dengan ideologi, strategi, dan taktik masing-masing. Kelompok-kelompok itu kerap bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya dan pengaruh yang berujung pertikaian dan fragmentasi. Selain itu, mereka tidak dapat bersatu di sekitar agenda bersama, yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan perubahan.

Tantangan lain yang dihadapi kaum “kiri” Filipina adalah iklim politik yang tidak bersahabat. Pemerintah memiliki sejarah panjang menindas kelompok-kelompok dan individu sayap “kiri.” Bahkan, pemerintah tidak jarang menuduh mereka sebagai pemberontak komunis atau teroris. Hal tersebut jelas menyulitkan kelompok-kelompok kiri untuk beroperasi secara terbuka.

Terakhir, kelompok “kiri” juga mendapat banyak kritik karena terlalu fokus pada ideologi dan cenderung mengabaikan solusi praktis untuk masalah-masalah negara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penekanan kaum “kiri” pada teori Marxis dan perjuangan revolusioner justru mencegah mereka untuk terlibat dalam politik yang lebih pragmatis, yang dapat menarik khalayak lebih luas.

Terlepas dari tantangan-tantangan itu, kelompok “kiri” Filipina tetap memainkan peran penting dalam lanskap politik negeri ini. Kelompok-kelompok “kiri” terlibat dalam berbagai gerakan sosial, termasuk menyuarakan dan mengadvokasi hak-hak pekerja, reforma agraria, dan isu-isu lingkungan. Selain itu, kelompok “kiri” berhasil memobilisasi dukungan di antara pelbagai komunitas yang terpinggirkan, termasuk kaum miskin kota, petani, dan kelompok-kelompok masyarakat adat.

Swedia: Sosial Demokrasi dalam Krisis?

Frasa “Sosial-Demokrasi di satu negara” mengacu pada kebijakan yang diterapkan Uni Soviet pada akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Kebijakan itu merupakan pergeseran dari ide “revolusi dunia” menuju pengembangan sosialisme di dalam batas-batas Uni Soviet.

Di Swedia, selama periode itu, berkembang gerakan internasionalis yang terinspirasi Revolusi Rusia dan gagasan revolusi dunia. Partai Sosial-Demokrat yang berkuasa sejak 1920 terpengaruh gerakan itu dan menjalankan kebijakan yang mencerminkan cita-cita internasionalis-nya. Hal itu termasuk dukungan terhadap Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional serta upaya mempromosikan perlucutan senjata dan kerja sama internasional.

Namun, kebangkitan Stalin dan kebijakan “Sosial-Demokrasi di satu negara” berdampak besar pada gerakan internasionalis di Swedia. Banyak kaum sosialis yang kecewa dengan Uni Soviet dan berpaling dari internasionalisme. Mereka lebih berfokus membangun sosialisme di negeri mereka sendiri. Pergeseran itu tecermin dalam kebijakan Partai Sosial Demokrat, yang menjadi lebih fokus pada pengembangan negara kesejahteraan Swedia dan kurang fokus pada kerja sama internasional.

Terlepas dari pergeseran menuju “Sosial Demokrasi di dalam negeri,” Swedia tetap memainkan peran penting dalam urusan internasional, terutama di bidang perlucutan senjata dan bantuan internasional. Pada era pasca-Perang Dunia II, Swedia muncul sebagai pemimpin dalam pengembangan model negara kesejahteraan Nordik, yang menekankan program-program jaminan sosial universal dan pengenaan pajak tinggi untuk mendanai program ini. Model itu menjadi simbol komitmen Partai Sosial Demokratik terhadap keadilan dan kesetaraan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, pergeseran dari internasionalisme Swedia menjadi “Sosial Demokrasi di satu negara” mencerminkan perubahan lanskap politik pada awal abad ke-20 serta dampak Uni Soviet dan Stalinisme terhadap gerakan sosialis di seluruh dunia. Namun, komitmen Swedia yang terus berlanjut terhadap keadilan sosial dan kesetaraan, baik di dalam maupun luar negeri, tetap menjadi ciri khas budaya politik negeri ini hingga kini.

Kebuntuan politik di Swedia pada dasarnya mengacu pada situasi di dalam negeri ini. Tidak ada partai atau koalisi yang mampu mengamankan mayoritas suara di parlemen, yang dikenal sebagai Riksdag, sejak Pemilu 2018. Hasilnya adalah periode kebuntuan politik; negara diperintah oleh pemerintahan caretaker yang dipimpin oleh Partai Sosial-Demokrat.

Ada beberapa implikasi dari kebuntuan politik itu. Pertama, menyulitkan pemerintah dalam mengimplementasikan seluruh agenda kebijakannya karena harus bernegosiasi dengan partai-partai lain untuk memperoleh suara mayoritas bagi proposal yang diajukannya. Hal itu menyebabkan banyak inisiatif kebijakan terpaksa ditunda atau harus dikurangi. Kedua, memicu polarisasi politik dengan berbagai partai menjadi lebih mengakar pada posisi mereka dan kurang bersedia untuk berkompromi. Hal itu menyulitkan pemerintah dalam membangun koalisi lebih luas dan berkontribusi pada kemacetan politik. Ketiga, menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan, baik di Swedia maupun di antara mitra-mitra internasionalnya. Tidak adanya pemerintahan jelas menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan jangka panjang serta memunculkan pertanyaan tentang kemampuan Swedia untuk memberikan kepemimpinan dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan migrasi.

Dengan berbagai implikasi tersebut, ada sejumlah opsi untuk mengatasi kebuntuan politik. Salah satu pilihan, pemerintah perlu berunding dengan partai-partai lain untuk mendapatkan mayoritas yang mendukung agenda kebijakannya. Hal demikian mengharuskan berbagai partai untuk berkompromi dan memprioritaskan kepentingan nasional. Pilihan lainnya adalah partai-partai tersebut harus membentuk pemerintahan persatuan nasional yang akan menyatukan perwakilan dari berbagai spektrum politik untuk menjalin kerja sama dalam isu-isu utama. Hal itu akan membutuhkan kepercayaan dan kerja sama yang signifikan di antara berbagai pihak. Pilihan ketiga, pemerintah menggelar pemilu baru dengan harapan para pemilih akan memberikan mandat yang lebih jelas kepada salah satu partai atau koalisi untuk memerintah. Namun, pilihan yang mungkin diperlukan jika opsi lain tak dapat memecahkan kebuntuan politik itu, membutuhkan sumber daya yang besar dan dapat memperburuk polarisasi politik.

Secara keseluruhan, kebuntuan politik di Swedia menilik sejumlah tantangan dalam membangun konsensus dan mencapai pemerintahan yang efektif dalam lingkup politik yang terpolarisasi. Dibutuhkan kepemimpinan dan kerja sama semua pihak untuk mencari dan menemukan jalan ke masa depan serta mengatasi tantangan yang dihadapi negeri ini.

Sosial Demokrasi merupakan ideologi politik yang berusaha menggabungkan prinsip-prinsip sosialisme dengan komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan individu. Selama satu abad terakhir, sosial-demokrasi telah menjadi kekuatan cukup berdaya dalam membentuk politik dan kebijakan di banyak negara.

Ketika menatap masa depan, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman sosial-demokrasi selama satu abad terakhir. Pelajaran-pelajaran itu mencakup:

Membangun koalisi berbasis luas: Sosial Demokrasi dianggap paling berhasil tatkala mampu membangun koalisi berbasis luas yang menyatukan para pekerja, intelektual, dan kelompok-kelompok progresif lainnya. Koalisi-koalisi itu menjadi kunci untuk memenangkan pemilihan umum dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan progresif.

Merangkul inovasi dan modernisasi: Sosial Demokrasi harus terus berevolusi dan beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah. Itu berarti merangkul inovasi dan modernisasi sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan sosial.

Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja: Sosial Demokrasi perlu memberi tekanan lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu berarti berinvestasi di sektor pendidikan, infrastruktur, dan inovasi, dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap kesejahteraan dan kesetaraan sosial.

Mengatasi tantangan global: Sosial Demokrasi perlu berperan lebih aktif dalam mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidaksetaraan. Hal itu membutuhkan komitmen terhadap kerja sama internasional dan kesediaan untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menemukan solusi bagi pelbagai masalah yang kompleks.

Menekankan transparansi dan akuntabilitas: Sosial Demokrasi harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Itu berarti memastikan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa warga negara memiliki akses ke informasi tentang kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, sosial-demokrasi yang baru harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah, sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan sosial. Hal itu memerlukan pembangunan koalisi lebih luas, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mengatasi tantangan global, dan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, sosial-demokrasi dapat terus menjadi kekuatan untuk perubahan progresif di tahun-tahun mendatang.

Mengembangkan sebuah peta jalan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang titik awal dan tujuan serta langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam kasus peta jalan sosial-demokrasi yang baru, titik awalnya adalah lingkungan politik dan ekonomi saat ini, sedangkan tujuannya adalah masyarakat yang lebih adil dan merata. Berikut beberapa langkah yang dapat dimasukkan dalam peta jalan untuk sosial-demokrasi baru:

Terlibat dengan warga negara: Sosial Demokrasi harus melibatkan warga negara untuk memahami kebutuhan dan keprihatinan mereka. Hal itu dapat dilakukan dengan safari ke berbagai tempat, pertemuan balai kota, dan bentuk-bentuk keterlibatan publik lainnya.

Membangun koalisi berbasis luas: Sosial Demokrasi harus membangun koalisi berbasis luas yang menyatukan para pekerja, intelektual, dan kelompok-kelompok progresif lainnya. Hal itu dapat dilakukan dengan membentuk aliansi bersama serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok progresif lainnya.

Kembangkan platform kebijakan: Sosial Demokrasi harus mengembangkan platform kebijakan yang jelas untuk menjawab tantangan-tantangan utama yang dihadapi masyarakat, termasuk ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan globalisasi. Platform itu harus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap kesejahteraan dan kesetaraan sosial.

Memobilisasi sumber daya: Sosial Demokrasi harus memobilisasi sumber daya untuk mendukung platform kebijakannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menggalang dana melalui donasi dan cara-cara lain serta memanfaatkan sumber daya pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan, infrastruktur, dan inovasi.

Membangun kekuatan politik: Sosial Demokrasi harus membangun kekuatan politik melalui kemenangan pemilu dan bentuk-bentuk keterlibatan politik lainnya. Hal itu melibatkan pencalonan kandidat untuk jabatan publik, membangun dukungan akar rumput untuk kebijakan progresif, dan bekerja sama dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama.

Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih: Sosial Demokrasi harus meminta pertanggungjawaban para pejabat terpilih atas tindakan mereka. Hal itu dapat dilakukan melalui tinjauan kinerja secara berkala, pengawasan publik, dan bentuk-bentuk tindakan akuntabilitas lainnya.

Törnquist memang banyak mengkaji tantangan yang dihadapi partai-partai sosial-demokrat di Eropa dan upaya mereka untuk beradaptasi dengan perubahan konteks sosial dan politik. Menurutnya, partai-partai sosial-demokrat berjuang untuk mempertahankan relevansinya dalam menghadapi globalisasi, neo-liberalisme, dan perubahan lanskap politik. Dia meneliti dampaknya terhadap partai-partai sosial-demokrat di Eropa, khususnya di Swedia, Inggris, dan Spanyol. Singkat kata, Törnquist ingin mengatakan ide, aksi, dan gerakan politik sosial-demokrasi dewasa ini berada dalam krisis.

Beberapa Catatan

Buku ini merupakan sebuah analisis tentang tantangan yang dihadapi sosial-demokrasi dalam lanskap politik dan ekonomi kontemporer. Salah satu kekuatan buku ini adalah analisis historisnya yang perinci tentang perkembangan sosial-demokrasi. Törnquist pun memberi penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan sosial-demokrasi generasi kedua yang sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh sosial-demokrasi generasi ketiga.

Selain itu, Törnquist menawarkan sejumlah wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi sosial-demokrasi kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan kebangkitan nasionalisme dan populisme, erosi kohesi sosial dan kepercayaan, serta ancaman mendesak akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dia menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif—yang mampu merespons perubahan kondisi sosial-ekonomi—serta pentingnya menumbuhkan bentuk-bentuk baru solidaritas sosial-politik.

Walaupun demikian, selain sejumlah kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Salah satu di antaranya, buku ini terkadang terlalu teoretis dan abstrak. Wawasannya memang sangat berharga, namun tidak selalu dapat dipahami oleh para pembaca. Selain itu, pembaca mungkin akan menganggap saran Törnquist untuk menciptakan dan “membangun” kembali sosial-demokrasi terlalu idealis atau tidak realistis alias sebuah ilusi. Setidaknya kritik dari beberapa kalangan dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, kurang orisinal. Ide dan konsep yang tertuang dalam buku ini bukan hal baru atau orisinal karena sudah dibahas secara luas dalam karya-karya lain.

Kedua, solusi di atas awang-awang. Secara teoretis kurang teliti dan tidak memberikan solusi konkret untuk masalah yang diangkat oleh penulis.

Ketiga, bias secara perspektif. Bias terhadap ideologi tertentu yang pada gilirannya memengaruhi analisis dan kesimpulan penulis.

Keempat, data tidak mencukupi. Penulis sangat bergantung pada bukti anekdotal dan kekurangan data empiris untuk mendukung klaim-klaimnya.

Namun, kritik-kritik tersebut tidak mewakili semua pendapat karena saat bersamaan buku ini juga dipuji oleh para pembaca dan pakar lain di bidangnya. Secara keseluruhan, “Mencari Sosial Demokrasi Baru” merupakan kontribusi bernilai bagi perdebatan yang sedang berlangsung mengenai masa depan sosial-demokrasi. Pendek kata, Törnquist memberi analisis bijaksana mengenai tantangan yang dihadapi sosial-demokrasi dan menawarkan sejumlah pandangan berharga tentang berbagai strategi untuk menciptakan kembali gerakan ini.●

Nur Iman Subono