ARTIKEL TERBARU

Ketimpangan Utara-Selatan dalam Globalisasi Abad ke-21

Wasisto Raharjo JatiDekolonisasi dan Politik Anti-Kapitalisme: Sukarno sebagai Model Marxis Dunia Ketiga

Airlangga Pribadi KusmanGerakan Pembebasan Nasional Palestina: Dari Konferensi Asia-Afrika ke Kerja Sama Selatan-Selatan

Makarim Wibisono, Makmur KeliatInvestasi Sawit dan Perampasan Ruang Hidup Orang Asli Papua

Muhammad Ali Mahrus, Sutami Amin, Wiko SaputraDari Pembangunan Kapitalistik ke Pembangunan yang Merawat: Resistensi dan Resiliensi terhadap Bencana

Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Yesaya SandangPendidikan Hukum, Neoliberalisasi, dan Formalisme Hukum di Indonesia: Tinjauan Sosio-Legal

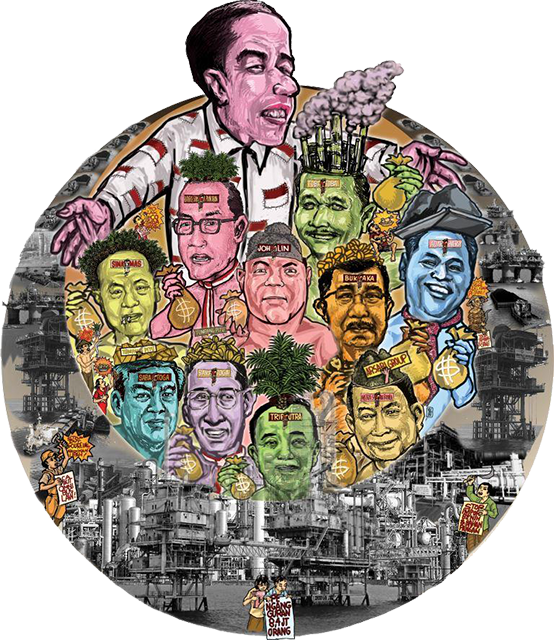

Alvino KusumabrataIkhtisar Korupsi dan Ikhtiarnya

Farabi FakihEDISI LAINNYA

Kerentanan dan Keadilan

Volume 43, Nomor 3 Tahun 2024

Sejarah Terbarukan, Korupsi Berkelanjutan

Volume 43, Nomor 2 Tahun 2024

Gerakan Koperasi dan Pendemokrasian Ekonomi

Volume 43, Nomor 1 Tahun 2024

Musik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial

Volume 42, Nomor 3 Tahun 2023

Dua Puluh Lima Tahun Reformasi: Oligarki dalam Demokrasi

Volume 42, Nomor 2 Tahun 2023

Seratus Tahun Soedjatmoko

Volume 42, Nomor 1 Tahun 2023

Islam dalam Perubahan Global: Menentang atau Mengikuti Arus?

Volume 41, Nomor 3 Tahun 2022

Industrialisasi: Kemerosotan atau Kebangkitan?

Volume 41, Nomor 2 Tahun 2022