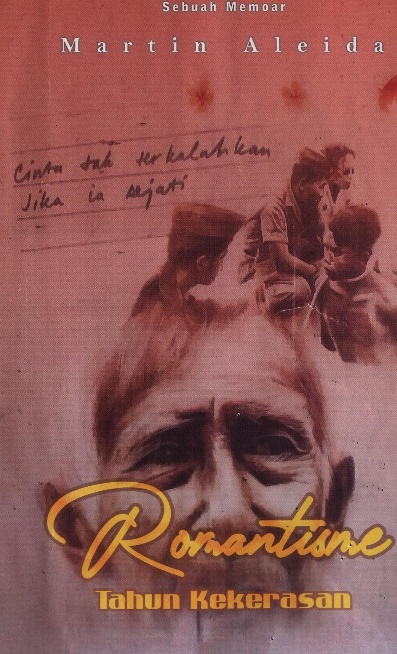

Judul : Romantisme Tahun Kekerasan: Sebuah Memoar

Penulis : Martin Aleida

Penerbit : Somalaing Art Studio, 2020

Tebal : 272 halaman

Judul : Teropong dan Suryakanta: Sejumlah Kisah, Esai, dan Kritik Karya

Penulis : Martin Aleida

Penerbit : Somalaing Art Studio, 2021

Tebal : 321 halaman

Judul : Tuhan Menangis, Terluka

Penulis : Martin Aleida

Penerbit : Somalaing Art Studio, 2023

Tebal : xxx+598 halaman

Praktik pengaburan fakta sejarah yang dipraktikkan oleh rezim Orde Baru telah menjadi sebuah kelaziman yang diketahui dan diterima di Indonesia. Praktik tersebut tidak lain menjadi bagian dari mekanisme penciptaan legitimasi kekuasaan artifisial, dengan porsi terbesar di dalamnya adalah penggelapan fakta sejarah mengenai pembantaian massal 1965-1966 yang dilancarkan terhadap orang-orang yang dituduh secara sepihak sebagai simpatisan dan/atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama 32 tahun, fabrikasi dan reproduksi narasi sejarah dilakukan amat ketat dengan hanya menyertakan fakta-fakta yang dipilih secara selektif demi menjamin kepentingan rezim agar senantiasa memperoleh kepercayaan rakyat.[1] Praktik itu berkulminasi secara optimal saat batas antara fakta dan stigma menjadi baur, sehingga diskursus antikomunis dapat dilanggengkan melalui propaganda negara, baik yang dilakukan secara masif maupun secara informal melalui produk budaya berupa film, literatur sastra, bacaan populer, dan lain-lain.[2]

Dipandang dari aras permukaan, praktik pengaburan dan penggelapan sejarah demikian sekilas mengamini adagium kuno bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Akan tetapi, tanggapan dialogis yang dapat diarahkan untuk mendekonstruksi adagium tersebut sejatinya berpeluang membuka diskusi yang mencerahkan, alih-alih hanya mengulang suatu impresi fatalisme. Jika sejarah benar-benar ditulis oleh pemenang, apakah berarti mereka yang “kalah” dan tidak mati, serta-merta berhak untuk diam? Dengan kata lain, haruskah sebuah fakta sejarah yang memuat kepentingan politis didaulat sebagai satu-satunya kebenaran, hanya karena ia dikeluarkan oleh pihak yang pada masanya memegang otoritas nyaris absolut terhadap pembentukan alam pikir warga negaranya? Diskusi demikian, selain menjadi instrumen efektif untuk mendekonstruksi metanarasi sejarah Orde Baru, juga menyediakan kesempatan untuk mengeluarkan sejarah dari ruang vakum dan menempatkannya dalam sirkuit kontestasi yang lebih dinamis dan senantiasa berubah, dengan narasi dan kontra narasi yang berupaya memperebutkan arus utama. Dari sini, kekuasaan mendaku kebenaran dapat lebih terdispersi dan membuka jalan bagi penciptaan korpus pengetahuan yang demokratis dan partisipatif.

Salah satu cara membangun kontra narasi tersebut adalah menyimak kesaksian penyintas pembantaian massal 1965-1966 yang diutarakan melalui autobiografi, memoar, ataupun prosa fiktif. Melalui media tulis tersebut, para penyintas mempunyai kesempatan mengekspresikan pengalaman dan merekonstruksi cerita empiris menurut versi mereka. Pemajanan (exposure) dua macam narasi yang kontradiktif secara subtil maupun eksplisit semacam itu kiranya merupakan salah satu jalan meraih keadilan dan menegakkan hak untuk tahu (right to know),[3] meski tanpa agensi negara di dalamnya. Dalam hal ini, trilogi Romantisme Tahun Kekerasan, Teropong dan Suryakanta, dan Tuhan Menangis, Terluka karya Martin Aleida menjadi tiga buku yang dapat dikualifikasikan sebagai narasi alternatif tentang pembantaian massal 1965-1966. Romantisme Tahun Kekerasan mengambil format memoar yang menitikberatkan observasi empiris seorang mantan wartawan dalam tahanan politik yang menyaksikan dari dekat praktik kekerasan yang dilancarkan secara masif dan terstruktur saat itu; Teropong dan Suryakanta mengambil format kompilasi esai-esai Martin dan telaah kritis terhadap memoar Romantisme Tahun Kekerasan; dan Tuhan Menangis, Terluka mengambil format himpunan kisah kejahatan tahun 1965-1966 dan catatan dialog Martin dengan karya-karya cendekiawan dari luar Indonesia yang mengkaji sejumlah aspek dalam peristiwa 1965-1966.

Tulisan ini mengulas ketiga buku tersebut secara mendalam dalam empat bagian. Bagian pertama dan kedua mengurai saripati tiga buku tersebut secara ringkas. Sementara itu, bagian ketiga menjelaskan signifikansi kontra narasi seputar 1965 sebagai jalan alternatif meraih keadilan bagi penyintas dan juga bagi rekonstruksi memori kolektif “Generasi Z” yang tumbuh sesudah Orde Baru dijatuhkan. Bagian terakhir mengunci tulisan ini dengan kesimpulan.

Memoar yang Tidak Menggerutu

Premis utama yang dihadirkan Martin Aleida dalam setiap karyanya, baik fiksi maupun nonfiksi, adalah keengganan untuk berpretensi menggerutu tentang masa lalu dan melebih-lebihkan penderitaan yang dialaminya demi memperoleh simpati pembaca. Alih-alih menceritakan panjang lebar kisah-kisah penderitaan yang dialami secara dramatis, Martin menawarkan pengalaman menyintas (surviving) yang hendak membuktikan ketangguhan mempertahankan daya hidup, sekalipun menghadapi kekuasaan yang represif. Karakter tersebut amat kentara terlihat dalam memoar Romantisme Tahun Kekerasan (selanjutnya, RTK) yang mengemas sekitar 50 tahun fragmen kehidupan Martin sebagai anak, mahasiswa, suami, dan wartawan. Khusus yang terakhir, RTK menyajikan dalam proporsi terbanyak, karena tidak lain, kehidupan sebagai awak media inilah yang menentukan cerita hidup Martin. Kendati demikian, karena memoar ini menggunakan alur penceritaan tematik (bukan alur linear atau kronologis),[4] maka rekonstruksi diperlukan untuk memahami kompleksitas seluruh cerita secara utuh.

Martin dilahirkan dengan nama kecil Nurlan dari keluarga pedagang yang bermukim di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kultur yang membesarkannya adalah kultur Islam konservatif. Sang ayah berperan sebagai pusat otoritas dalam keluarga. Dekat dengan sang ibu, Nurlan sempat menjuarai lomba deklamasi tingkat kota saat duduk di bangku SMP dan memiliki akses cukup baik terhadap ragam bacaan sastra, mulai dari novel Hamka sampai Maxim Gorki. Tanpa seizin sang ayah, Nurlan dibantu oleh seorang pegawai kotapraja dan organisator Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Noor Tambi, meneruskan pendidikan tinggi di Akademi Sastra Multatuli, yang ketika itu dipimpin Bakri Siregar dan Pramoedya Ananta Toer (RTK, hal. 30-31). Di samping mengangsu ilmu, dia juga mencari nafkah dengan melamar kerja ke surat kabar Partai Komunis Indonesia, Harian Rakjat. Nurlan diterima sebagai copy-boy yang bertugas di unit pracetak, sebelum menapak jenjang sebagai wartawan kota dan wartawan istana pada usianya yang belum genap 22 tahun (RTK, hal. 155). Turun meliput aktivitas Presiden Sukarno dari dekat, melaporkan demonstrasi anti-Inggris di Jakarta, persidangan sengketa tanah di Indramayu, hingga ekspedisi Operasi Baruna adalah beberapa penugasan yang masih segar dia ingat.

Latar belakang kesukuan Nurlan yang berasal dari Sumatera Utara dan memiliki bahasa ibu Melayu membuatnya menjadi salah satu dari segelintir awak redaksi yang “diistimewakan” oleh Njoto, Wakil Ketua II Central Comite Partai Komunis Indonesia sekaligus anggota Dewan Redaksi Harian Rakjat yang juga mengasuh rubrik “Podjok”, “Editorial”, dan “Tjatatan Seorang Publisis.” Kedekatan itu pula yang membuatnya dipercaya merenovasi sebuah berkala terbitan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra), Zaman Baru, dari bentuk koran menjadi majalah. Dia menjadi redaktur pelaksana di sana, dengan memuat berbagai naskah cerita pendek hingga drama. Saat koresponden surat kabar komunis Jepang Akahata, Tetsuro Yamaguchi, ditugaskan ke Jakarta, Nurlan pun diminta Njoto untuk mendampingi dan bersama-sama menempati kediaman JMH Samosir, Pemimpin Umum Harian Rakjat di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Selain hubungan profesional antara wartawan dan pimpinan umum, Samosir adalah paman Sri Sulasmi, kekasih Nurlan yang kelak dia persunting pada 1968.

Titik balik dalam kehidupan Nurlan terjadi sesudah 1 Oktober 1965. Sejak Harian Rakjat dipaksa berhenti terbit pada 2 Oktober 1965, Nurlan menjadi satu-satunya penghuni rumah itu, yang pada pertengahan Oktober didatangi serombongan pasukan bersenjata yang menyita buku dari perpustakaan pribadi Samosir. Dia sempat mencoba menebus buku-buku itu di markas CPM Guntur, namun gagal karena petugas tidak mendapat izin. Tidak berapa lama, Samosir berhasil menjual rumah itu lewat perantara anggota Resimen Mahajaya, hingga kemudian Nurlan harus berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat lain dan bekerja serabutan sebagai tukang bangunan. Perhentiannya berakhir di pemondokan yang juga dihuni Putu Oka Sukanta, sahabat Nurlan di Lekra, di Jalan Mangga Besar Raya 101. Di rumah itu pula, pada 21 Oktober 1966, Nurlan ditangkap tim Operasi Kalong pimpinan Kapten Suroso yang bermarkas di seberang Komando Distrik Militer 0501, Jakarta Pusat. Penangkapannya di rumah itu dikenang sebagai akibat pengkhianatan seorang temannya yang jadi “tukang tunjuk” bagi Operasi Kalong.

Dari dalam kamp konsentrasi Operasi Kalong itulah, Nurlan mendapat penyiksaan psikis dengan menyaksikan beragam kejadian memilukan dan tragis. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istri Njoto, Soetarni, ditahan bersama kelima anaknya yang belum genap 10 tahun. Setiap malam Nurlan diteror oleh jerit para tahanan yang disiksa saat proses interogasi. Nurlan pun mengobati pemimpin redaksinya, Mula Naibaho, yang dicambuk dengan ekor pari, hanya dengan beras dan kencur yang dihancurkan dengan cara dikunyah. Sebagai tahanan, dia juga diperintah untuk mengepel lantai ruang interogasi yang berlumur darah para tahanan yang babak-belur disiksa. Meski demikian, Nurlan menemukan keluarga baru dalam kolektif antara tahanan yang berbagi makanan dalam satu kelompok yang disebut riungan. Dengan keahlian memasak nasi tanpa kerak dalam kaleng mentega, dia memberi kontribusi untuk kolektif berbagi makanan itu. Pula, Nurlan yang dipercaya menjadi “lurah” di dalam kamp, mengenang kebaikan hati seorang penjaga, Sersan Mayor Uyan, yang diam-diam membantu Nurlan dengan mengirim bahan makanan.

Ditahan selama setahun, dia dibebaskan dengan surat keterangan wajib lapor. Tanpa teman dan tanpa kenalan yang bisa menumpang hidup, Nurlan dibantu menempati sebuah gubuk milik Rudewo, bekas tahanan Operasi Kalong, di bilangan Ancol, Jakarta Utara. Dia mencari nafkah dengan membantu pengelolaan tambak ikan, menjaga sebuah butik di Manggarai, sambil mencuri waktu menulis cerita pendek yang berkat bantuan Hamsad Rangkuti dapat diterbitkan majalah sastra Horison. Agar identitas sebagai mantan tahanan politik dan wartawan Harian Rakjat tidak diketahui, dia mempergunakan nama samaran Martin Aleida. Dengan bekal cerita pendek itu pula, Martin mencoba melamar pekerjaan ke majalah berita Ekspres yang tak berumur panjang, sebelum kemudian pindah dan membidani kelahiran majalah Tempo pada 1971. Tiga belas tahun menjadi wartawan Tempo, Martin terlibat berbagai penugasan yang membangun citra majalah ini sebagai bacaan bernas, dengan rubrik “Kesehatan” yang dia tangani cukup lama dan menjadi favorit pembaca. Tentu, Martin secara tajam merekam dinamika ruang redaksi Tempo yang tidak kalis dari pertentangan, ketegangan, hingga friksi internal selama hampir satu setengah dasawarsa pertama majalah ini berdiri.

Hubungan interpersonal Martin, sebagaimana tergambar dalam RTK, terbangun melalui kiprah kewartawanannya, termasuk dengan Pramoedya Ananta Toer sesudah kamp kerja paksa Pulau Buru dilikuidasi pada 1980. Sepanjang bab terakhir, RTK berkisah tentang relasi Martin dengan sosok-sosok yang terempas sesudah malapetaka 1965-1966, seperti Amarzan Loebis yang dia bantu agar bisa bergabung di Tempo, Sitor Situmorang yang dia kagumi sebagai pribadi Batak yang kosmopolitan, dan Boejoeng Saleh Poeradisastra yang dia bantu agar dapat menulis di Tempo, maupun dengan tokoh-tokoh antikomunis seperti Ajip Rosidi yang mencekalnya dari penghargaan Dewan Kesenian Jakarta, Taufiq Ismail yang terang-terangan memusuhi dan meneror kelompok diskusi yang dia bentuk, hingga penyair D Zawawi Imron yang bersahabat dengannya tanpa memandang latar belakang. Interaksi dengan pribadi lintas ideologi itu, selain memperluas jejaring Martin, juga memperkaya pengalaman hidupnya yang dapat dia ringkas dengan identitas yang disematkan Zawawi Imron kepadanya, “Martin Aleida. Lekra. Komunis, tapi religius.”

Becermin dan Berdialog

Sementara Romantisisme Tahun Kekerasan (RTK) mengisahkan tentang kehidupan pribadi Martin Aleida serta orang-orang yang berinteraksi dengannya, dua buku lain yakni Teropong dan Suryakanta (TdS) dan Tuhan Menangis, Terluka (TMT) memperlihatkan observasi tajam Martin tentang beragam masalah, dengan sebagian terbesar adalah tentang penyelesaian pelanggaran HAM dan usaha untuk memelihara ingatan agar kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terulang kembali. TdS menghimpun sejumlah cerita pendek dan esai, catatan perjalanan, ulasan terhadap memoar RTK, dan dua artikel ilmiah yang menelaah cerita pendek Martin, sedangkan TMT mengambil format repositori dan pintasan tentang kisah-kisah seputar pembantaian massal 1965-1966 dari seluruh Indonesia, disertai dialog Martin dengan para cendekiawan Indonesia maupun dari luar negeri yang meneliti peristiwa 1965-1966 secara akademis. Sebagai bahan pembanding untuk RTK, antologi TdS dan kompendium TMT mampu menyediakan referensi cukup komprehensif tentang dasar pendirian Martin, yang dengan tulisan-tulisannya secara persisten mengadvokasikan jalan keadilan bagi para penyintas.

Artikel terpanjang dalam antologi TdS ditulis oleh Warief Djajanto Basorie yang dikutip dari laman New Naratif, kanal media independen yang berbasis di Singapura. Artikel tersebut mengulas memoar RTK secara lengkap, disertai anotasi dan komentar dua sahabat karib Martin, Putu Oka Sukanta dan Goenawan Mohamad. Basorie menggambarkan secara berurutan apa saja kejadian yang dialami Martin sejak “perjamuan terakhir” pada 21 Oktober 1966 hingga penahanan, pembebasan, dan menghidupkan kembali kiprah sebagai wartawan, sesuai amanat Mula Naibaho. Melengkapi ulasan itu, terdapat 6 resensi lainnya yang masing-masing ditulis Noorca M Massardi, Hawe Setiawan, Sri RM Simanungkalit, EZ Halim, Imam Muhtarom,[5] dan Supriyanto Martosuwito. Tujuh ulasan tersebut memuji kepiawaian Martin dalam menyampaikan pengalaman pribadi yang pahit tanpa impresi patetik yang mengasihani nasib sendiri. Telaah lebih kritis disampaikan makalah Dadan Suwarna dan kawan-kawan, dengan mengulas tragedi dalam cerita-cerita pendek Martin dengan konsep semiotika Umberto Eco sebagai pisau analisis. Temuan dalam makalah tersebut menyatakan bahwa bahasa verbal dalam cerita-cerita pendek Martin menghadirkan tragedi sebagai keadaan dengan ekspresi para tokoh yang menderita, tidak sekali disampaikan secara harfiah (TdS, hal. 268-275). Selain itu, narasi ironi yang dihadirkan melalui judul maupun kerangka cerita memperkuat argumentasi makalah bahwa pengungkapan tragedi tidak hanya menggambarkan keadaan yang harus dikenang dan menjadi bagian memori kolektif, melainkan juga perlawanan ideologis dan konfrontatif terhadap kebenaran tunggal yang dilegitimasi negara (TdS, hal. 278).

Sementara tulisan-tulisan yang terkumpul dalam TdS tidak berfokus mendalami soal-soal Peristiwa 1965-1966 dan beberapa kali menempatkan pembantaian sebagai latar belakang untuk esai, pengungkapan dalam TMT menghadirkan narasi yang komprehensif dalam upaya mengagregasi berbagai kisah mengenai pembantaian massal 1965-1966, dengan intensi cukup kentara untuk membuktikan bahwa pembantaian dilaksanakan secara sistematis berkat jejaring rantai komando Angkatan Darat di seluruh Indonesia serta kecanggihan propaganda Angkatan Darat melalui media cetak untuk memantik kebencian terhadap orang-orang tertuduh komunis hingga berujung konflik komunal yang bersifat terencana. Dengan upaya tersebut, TMT cukup berbeda dengan kedua buku sebelumnya, karena pembawaan narasi menjadi lebih emosional, liris, dan hampir mendekati gaya prosais, selain karena TMT membawa format dialog seorang penyintas dengan penelusuran para cendekiawan yang mengkaji Peristiwa 1965-1966 secara akademis. Terdapat asumsi yang diperkuat sejak bab pertama bahwa penuansaan di dalam buku ini disengaja untuk meyakinkan para pembaca ihwal kekejaman yang melibatkan agensi negara dalam pembantaian massal dan peristiwa lain yang mengikutinya.

TMT dibuka dengan penceritaan tentang sepenggal kisah Pramoedya Ananta Toer secara anonim, dengan gaya prosais yang tajam dan nyaris teatrikal,

Tak ada manusia sebangsaku yang menulis sebanyak dia. Baik dalam jumlah maupun kesengsaraan yang diakibatkan kata-katanya sendiri pada dirinya. Juga pada anak-anak muda, dan siapa saja, yang harus mempertaruhkan keselamatan untuk mengikuti alur pikiran dan jalannya sejarah kebangkitan bangsa yang dia tulis (TMT, hal. 1).

Gaya artikulasi seperti itu dipertahankan TMT sampai bagian terakhir yang mengunci buku dengan mengutip laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang tegas membuktikan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan berbentuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penangguhan kebebasan sepihak, penyiksaan, kekerasan seksual, persekusi, penghilangan paksa, dan komando kebijakan yang terpusat. Dengan pengungkapan peristiwa kekerasan secara terperinci, TMT menghadirkan kisah tentang pembantaian di Aceh, peran para preman dalam pembantaian di Sumatera Utara, tahanan politik di Sumatera Barat, pemenjaraan maut di Pulau Kemaro, kuburan massal di Jawa Tengah dan Bali, peran gereja dalam eksekusi di Nusa Tenggara Timur, hingga Pulau Buru, Ambon, dan Sulawesi. Penggunaan diksi eksplisit dan nyaris vulgar menjadi fitur yang digunakan secara optimal dalam TMT untuk melukiskan kekejaman di luar batas yang harus dialami para korban, mulai dari “penggalan kepala di bambu runcing”, “rambut dibakar”, “buang mayat di sungai”, dan lain-lain. TMT tak lupa menyertakan kisah-kisah para eksil, baik yang tidak bisa kembali ke Tanah Air maupun mereka yang memutuskan kembali ke Tanah Air, hanya untuk dieksekusi mati tanpa peradilan.

Dengan ketebalan nyaris 600 halaman, TMT secara ambisius berupaya mengungkap dua masalah. Pertama, peran Angkatan Darat dan organisasi yang dibinanya untuk melaksanakan pembantaian secara sporadis namun terkontrol. Kedua, ketiadaan komitmen negara untuk mengungkap persoalan. Kendati telah dikumpulkan sedemikian banyak, tidak semua bukti ini dapat diverifikasi dari memori para penyintas maupun kesaksian parsial para pelaku karena keterbatasan waktu. Harus diakui, TMT berhasil mencapai tujuan pertama, dengan berulang kali menyebut adanya intervensi militer dalam prakarsa serta proses pembunuhan. Walakin, dalam tujuan kedua, bagaimanapun juga penegakan hukum dalam upaya merintis keadilan membutuhkan pembuktian yang lebih spesifik dan lengkap agar dapat diproses secara litigasi. Karena itu, selama negara menangguhkan komitmen menyelesaikan dan menjamin ketidakberulangan peristiwa, pengungkapan fakta dan bukti-bukti mutakhir menjadi kerja-kerja advokasi yang penting dilakukan demi menjaga ingatan akan kejahatan agar tidak surut oleh waktu maupun kepentingan politik jangka pendek.

Jalan Keadilan dan Rekonstruksi Ingatan

Pembacaan terhadap RTK, TdS, dan TMT secara paralel, sekilas akan menghadirkan persepsi bahwa ketiganya tidak dibangun dalam satu kerangka konsep yang koheren dan terpisah-pisah. Hal ini tidak hanya terlihat dari pembawaan narasi yang mengandung cukup banyak ungkapan konotatif sehingga memerlukan waktu interpretasi bagi pembaca awam, tetapi juga ketiadaan catatan kaki maupun bibliografi yang menunjang tulisan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun demikian, untuk mengatasi kekurangan teknis itu, substansi ketiganya dapat dikaitkan dalam satu benang merah, yakni pengungkapan kebenaran tidak dapat menanti kemurahan hati negara, meski ia adalah fase pertama yang mutlak harus dilakukan untuk bisa menempuh proses rekonsiliasi dan rehabilitasi material. Pengakuan tersebut akan menjadi lebih optimal, terutama jika disertai jaminan bahwa kejahatan yang sama tidak akan berulang dan generasi di masa akan datang dapat terbebas dari beban sejarah yang selama ini tersimpan.

Idealisasi cita-cita seperti itu hanya akan mungkin terjadi dengan dua prasyarat. Pertama, isu pelanggaran hak asasi manusia telah diterima dalam dimensi hukum, bukan dimensi politik. Kedua, adanya konsensus untuk memproses pelanggaran berdimensi hukum itu menurut prosedur hukum yang berlaku. Kedua prasyarat itu telah tercapai, misalnya, dalam pengadilan terhadap petugas dan komandan pada kamp-kamp pembinasaan orang Yahudi di Jerman yang dilaksanakan pada 1963 hingga 1965, yang dikenal sebagai “Sidang Auschwitz Kedua”[6] yang berhasil menjatuhkan hukuman pada 750 dari 8.200 petugas kamp dan “Sidang Sobibor” yang mengadili Karl Frenzel, seorang komandan Schutzstaffel Nazi.[7] Tentu, tanpa maksud membandingkan keduanya, Peristiwa 1965-1966 di Indonesia mempunyai dimensi yang lebih kompleks karena kedua prasyarat tersebut belum tercapai. Peristiwa 1965-1966 hingga saat ini masih berdimensi politik dan belum ada konsensus dalam masyarakat untuk mengecam semua yang telah terjadi sebagai suatu kejahatan dan mempercayakan integritas lembaga hukum guna menyelesaikan melalui peradilan. Karena itu, penyelesaian kasus lewat jalan keadilan transisi (melalui penuntutan pidana ataupun pembentukan komisi kebenaran atas prakarsa negara) di Indonesia niscaya akan menghasilkan implikasi politis yang lebih tinggi risiko daripada efek yuridis yang diharapkan para penyintas. Implikasi tersebut berada dalam gradasi berbeda-beda, mulai dari fragmentasi sosial hingga krisis legitimasi. Tentu saja, karena krisis demikian tidak mungkin dibebankan kepada para penyintas yang menuntut keadilan, maka negara harus mengurus masalah ganda: penyelesaian yang terhenti sebelum tuntas dan implikasi politis yang mengguncang stabilitas. Dalam keadaan krisis seperti itu, dapat diduga para penyintas yang selama ini menangguhkan semua kesalahan kepada negara, tidak akan berbuat untuk meringankan. Karena itu, sampai batas tertentu, pilihan negara untuk menangguhkan penyelesaian kasus tanpa lebih dahulu memastikan konstelasi politik domestik, dapat diterima sebagai pilihan yang rasional demi menjaga kepercayaan rakyat.

Akan tetapi, di sisi lain, karena negara bermanuver dalam pilihan sangat terbatas maka ada implikasi politis yang mungkin ditimbulkan, hal demikian tidaklah terjadi pada para penyintas yang tidak mempunyai tanggung jawab selain kewajiban moral untuk menjaga keberlanjutan ingatan bagi generasi selanjutnya. Menurut saya, di posisi itulah, kontra narasi dapat menjadi jalan keadilan alternatif tanpa melibatkan negara dan lembaga pengadilan, yakni dengan mengambil peran sebagai agen utama dalam proses merekonstruksi ingatan yang dipaksakan secara formal melalui kurikulum sejarah nasional resmi. Produk-produk kontra narasi seperti kisah kesaksian dan memoar para penyintas, selain menambah khazanah kesejarahan, dapat menjadi alat bantu bagi guru-guru sejarah dalam “melawan” narasi kudeta komunis sekaligus memetakan cara baru dalam menilai Peristiwa 1965-1966 di luar bingkai “salah dan benar”.[8]

Dengan cara baru dan penggunaan perspektif hak asasi manusia, signifikansi Peristiwa 1965-1966 terhadap sejarah Indonesia dapat dipahami lebih utuh, mendalam, manusiawi, serta melepas kerangka “dalang” Gerakan 30 September, untuk memahami kompleksitas peristiwa secara jujur dan akurat. Pemahaman demikian menjadi kesempatan yang sangat berguna bagi Generasi Z yang tumbuh sesudah Orde Baru jatuh pada 1998, untuk mempertanyakan kembali “tabu PKI” yang diterima sebagai doktrin oleh generasi orangtua kami. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul, langsung maupun tidak langsung, menjadi cara supaya ingatan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan tetap terjaga dan tidak hilang, selain menerima kenyataan secara bijaksana dan dewasa sebagai bagian dari perjalanan sejarah yang tak mungkin dihilangkan, meski selama ini telah digelapkan sedemikian rupa.

Kesimpulan

Penulisan sejarah secara jujur dan terbuka merupakan salah satu fase pendewasaan tersulit yang harus dilalui sebuah bangsa untuk dapat mencapai perdamaian dengan masa lalu demi merintis masa depan yang lebih baik. Bukti sulitnya penulisan itu dilakukan dengan jujur dan terbuka dapat ditemukan secara autentik dalam fabrikasi sejarah yang dipraktikkan rezim Orde Baru untuk menutupi fakta dan peristiwa pembantaian massal 1965-1966 sehingga tidak diketahui dan dilupakan. Kebenaran tunggal yang diproduksi dan direproduksi otoritas dilakukan dalam kontrol terpusat agar ingatan kolektif yang terbentuk dapat selaras dengan kepentingan rezim. Akan tetapi, upaya semacam itu nyatanya tidak pernah benar-benar berhasil karena perlawanan terhadap praktik demikian tidak pernah benar-benar tertutup, salah satunya melalui penulisan kontra narasi alternatif seputar peristiwa pembantaian massal 1965-1966 melalui memoar para penyintas, sebagaimana yang dilakukan Martin Aleida dalam memoar Romantisme Tahun Kekerasan, antologi Teropong dan Suryakanta, serta kompendium Tuhan Menangis, Terluka. Sebagai cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa melibatkan peran negara, penulisan kontra narasi alternatif dapat menjadi instrumen dekonstruksi ingatan kolektif buatan negara, sekaligus agen dalam rekonstruksi ingatan kolektif baru yang bebas dari bingkai “salah dan benar,” yakni dengan perspektif hak asasi manusia. Dengan cara itu, meski negara tidak pernah benar-benar berkomitmen karena tawanan struktural politiknya, para penyintas dapat menemukan sendiri jalan meraih keadilan bagi mereka, yakni dengan mengalahkan narasi para pembunuh dan penindas, sehingga kebenaran demi keadilan bisa keluar dari sirkuit vakum dan dapat kembali dalam medan kontestasi yang dinamis dan transparan.●

Catatan akhir:

[1] Artefak paling autentik yang menunjukkan fabrikasi tersebut dapat ditemukan, antara lain, dengan penulisan fragmen peristiwa G30S versi Angkatan Darat dalam buku acuan Sejarah Nasional Indonesia jilid VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1975); buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (Jakarta: Intermasa, 1989); dan buku putih Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994).

[2] Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal. 6-13; Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca-1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013).

[3] Secara definitif, hak untuk tahu (right to know) termasuk 1 dari 4 hak korban pelanggaran HAM berat menurut protokol “Prinsip-prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tindakan Melawan Impunitas” yang disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCHR) tahun 2005.

[4] Alur tematik dalam penulisan memoar, antara lain, digunakan Rosihan Anwar dalam outobiografi Menulis Dalam Air: Di Sini Sekarang Esok Hilang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1982).

[5] Naskah ulasan Imam Muhtarom semula diterbitkan dalam bahasa Inggris di jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, Vol. 176, No. 4, 2020, hal. 575-577.

[6] Laurence Rees, Auschwitz: A New History (New York: Public Affairs, 2005), hal. 295-296.

[7] Robert Aitken dan Marilyn Aitken, “The Sobibor Revolt,” dalam Litigation, Vol. 37, No. 3, 2011, hal. 51-54.

[8] Stephen Pratama, “Teachers’ Narratives About the Possibility to Teach Controversial History of the 1965 Affair in Indonesia,” dalam British Journal of Sociology Education, Vol. 43, No. 6, 2022, hal. 898-915.